(個人事業主・フリーランス・小規模法人向け)今まで消費税の納税が免税であった場合、インボイス制度にどう対応するか【取引先の事情によりそれぞれ異なる】

2023年10月から消費税のインボイス制度が導入されます。

今まで消費税の申告納税の対象となっていなかった事業者でもインボイス登録をどうするか検討されている場合も多いでしょう。

今回は、消費税の納税が免税であった事業者がインボイス制度にどう対応すればよいか記載してきます。

インボイス制度の概要

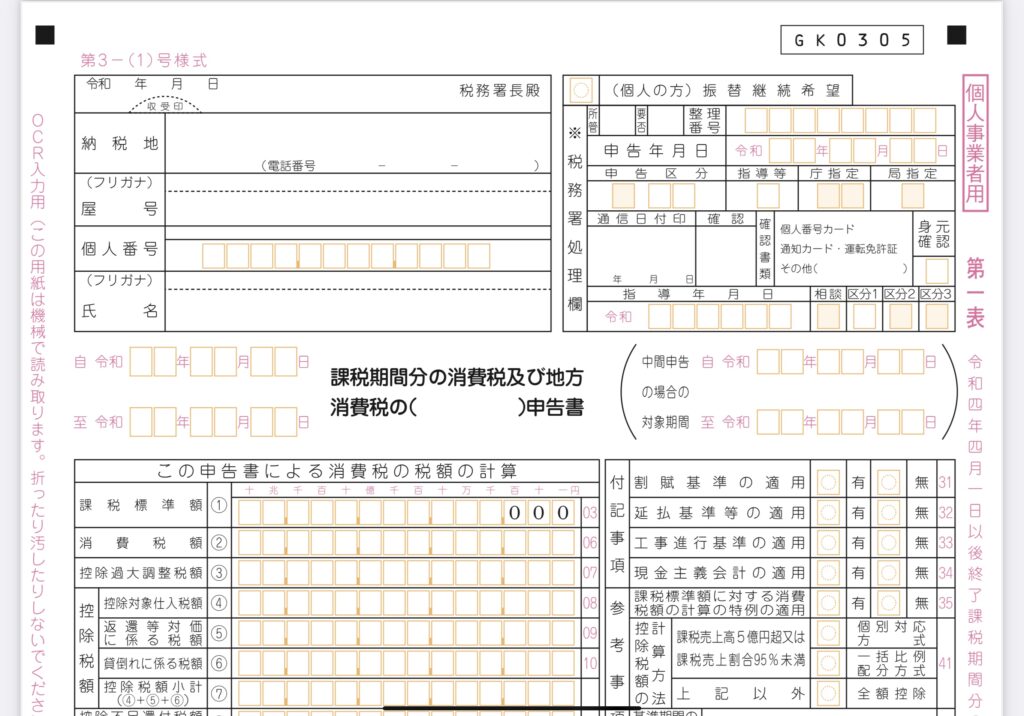

消費税を申告し納税するためには、消費税の対象となる取引金額を集計し計算しなければなりません。

事務負担がかかるため、今までは小規模の事業者は消費税の納税が免除されていました。

しかし、消費者が負担した消費税が、国へ納付されず、免税事業者の懐に入っていることが従来から問題としてあったのです。

そこで、消費税の納税の透明化を図るため、一定の記載内容を満たした請求書(適格請求書)を基に消費税を計算するインボイス制度が2023年10月1日から導入されることとなりました。

(今まで消費税の納税をしてなかった事業者にとっては、実質的には増税と感じるかたも少なくないと思いますが)

インボイス登録するかしないかは任意のため、登録するためには申請が必要となります。

申請すると国から登録番号が通知され、これを適格請求書に記載し、取引先に交付することとなります。

消費税の免税事業者がインボイス登録しないとどうなるか

消費税の申告納税は従来通り免除されます。

請求書の記載内容も変更ありません。

ただし、取引先が消費税の課税事業者である場合、消費税の計算上、従来の請求書では仕入税額控除できません。

簡単に言うと、取引先の消費税納税額が増えることになります。

(ただし取引先が簡易課税制度を適用している場合を除く)

なお、従来の請求書でも、2026年9月までは、仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置があります。

(本来取引先の消費税納税額が増える金額のうち、80%は負担軽減され20%のみ増えることとなります。)

消費税の免税事業者がインボイス登録をするとどうなるか

消費税の申告納税が必要になります。(原則年1回)

結果として、申告手続きの事務負担、納税による金銭的負担が増えることになるでしょう。

そして、取引先に従来の請求書ではなく、適格請求書を交付する必要があります。

(従来の請求書に、登録申請後通知を受けた「登録番号」と「消費税額(8%軽減税率がある場合には税率ごとに区分)」と「適用税率」の記載が加えることが必要です。)

ただし、取引先が消費税の課税事業者である場合、取引先は受け取った適格請求書に基づき今まで通り消費税の計算上仕入税額控除をすることができます。

(ただし取引先が簡易課税制度を適用している場合を除く)

つまり、インボイス導入前後で取引先の消費税の納税額の計算が不利になることはありません。

いつまでに判断すればよいか

インボイス制度は2023年10月1日から始まります。

同日からインボイス登録の適用を受けるためには、特別な事情がない限り現在2023年3月末までに申請することとなっていました。

しかし、令和4年度税制改正により、特別な事情がなくても2023年9月30日までに申請した場合には2023年10月1日を登録開始日とすることが明記されました。

(詳細はこちら)

とはいえ、申請後登録番号がすぐには発行されないこと、適格請求書発行するための準備がいることを考えると、ぎりぎりの申請は避けた方が無難でしょう。

まとめ

インボイス登録をどうするかの判断要素として、取引先が消費税の課税事業者か免税事業者か考えなければならないのが、やっかいな所です。

インボイス登録を決めたら、面倒ですがあきらめて淡々と準備を進めていくのみです。

-----------------------------------------------------------

都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

ホームページ(Home)

プロフィール(Profile)

ブログ(Blog)

個人の方(料金表)(Individual-fee)

法人の方(料金表)(Corporate-fee)

お問い合わせ(Contact)